马克思主义学院建院20周年纪念大会

9月20日,马克思主义理论学科设立20周年暨吉林大学马克思主义学院建院20周年纪念大会在吉林长春举行。

会议现场 记者 赵徐州/摄

马克思主义理论学科建设成就显著

吉林大学党委副书记韩喜平表示,吉大马院20年来走出了一条与党同行、与国同行的报国之路,守正创新、追求卓越的奋进之路,为党育人、为国育才的发展之路。希望马克思主义学院厚植教育情怀,着力培养又红又专的马克思主义理论人才。坚持守正创新,着力推进马克思主义理论学科建设。聚焦重点任务,着力优化思想政治理论课教学体系。强化使命担当,着力作出服务经济社会发展的重大贡献。

与会领导嘉宾通过不同方式对吉林大学马克思主义学院建院20周年表示祝贺,认为吉大马院始终坚持党的领导,坚定社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,一流学科建设成效显著,人才培养质量稳步提升,理论研究成果不断涌现。希望学院继续发挥学科优势和人才优势,紧密对接经济社会发展需求,在开辟马克思主义中国化时代化新境界方面作出更大贡献,培养更多中国特色社会主义事业的建设者和可靠接班人,为服务国家战略和构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量,为提升中国软实力作出贡献。

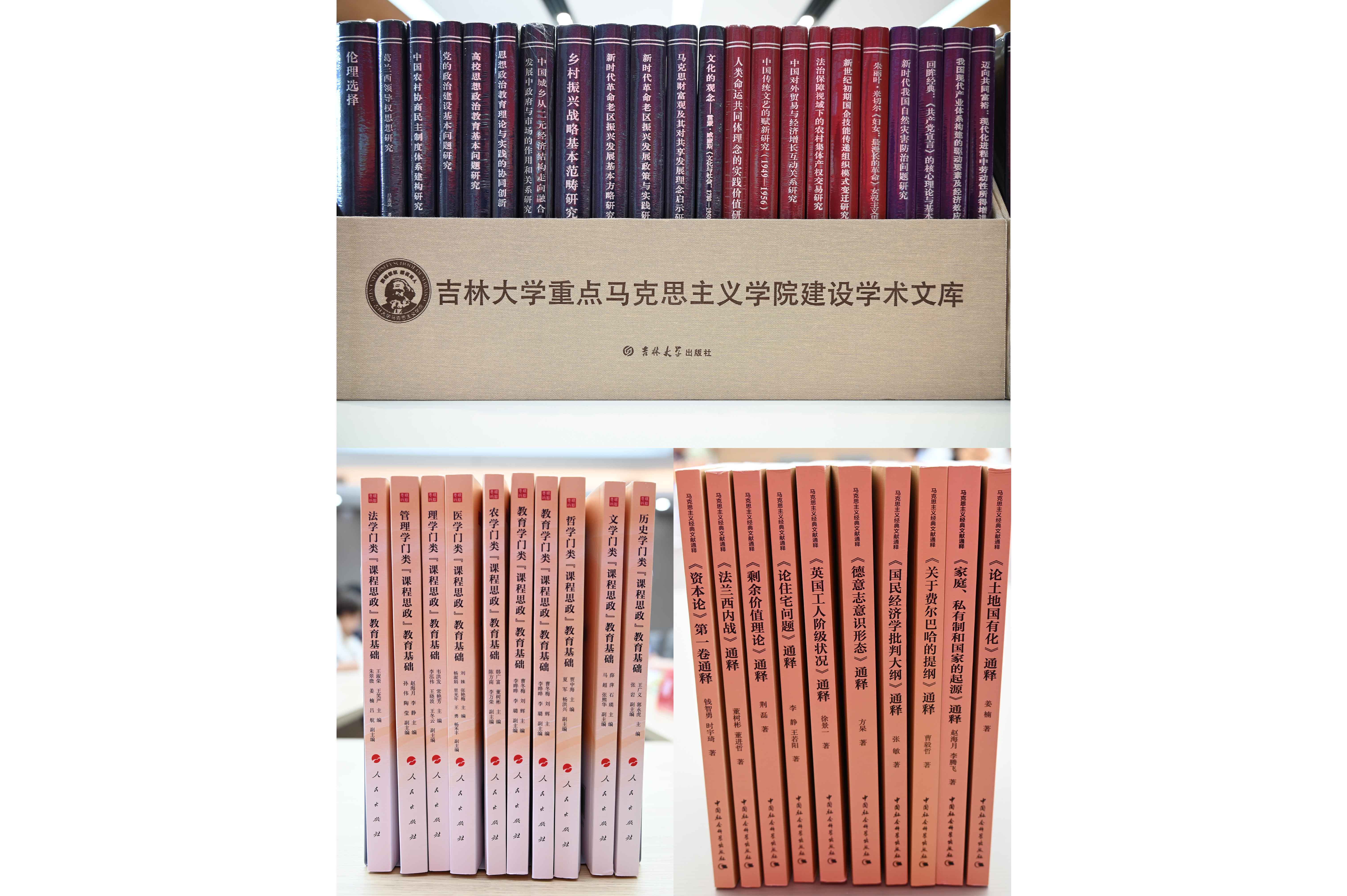

会上举行了《学科门类“课程思政”教育基础》《马克思主义经典文献通释》《吉林大学重点马克思主义学院建设学术文库》三套丛书发布仪式。当天还举行了“开辟马克思主义中国化时代化新境界”学术研讨会和吉林大学马克思主义学院校友会成立大会暨校友学术论坛,与会学者围绕新时代马克思主义理论学科建设、推进马克思主义中国化时代化等主题展开研讨。

马克思主义理论学科建设在过去的20年里取得了显著成就,在数字文明时代马克思主义进一步创新和发展,核心在于运用马克思主义的立场、观点和方法特别是西方政治经济学的批判和人类解放的视角,深刻分析和批判数字资本主义的内在矛盾,并探索通向社会主义和共产主义的新路径。中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长秦宣提出,要加强对数字劳动和价值创造的新形式的研究,加强对数据作为新型生产要素的政治经济学分析,关注新的数字阶级结构及其阶级结构的分化,构建平台资本主义的批判力量,大力推进人的全面发展和人类文明形态的创新。

《学科门类“课程思政”教育基础》《马克思主义经典文献通释》《吉林大学重点马克思主义学院建设学术文库》三套丛书发布 记者 赵徐州/摄

推动马克思主义理论学科高质量发展

当前,马克思主义理论学科建设面临着由规模扩张向内涵发展(高质量发展)转变,由条件配置向能力提升转变,由政策推动向自我成长转变,未来马克思主义理论学科建设中的学术研究仍需进一步加强。山东师范大学马克思主义学院教授商志晓提出,要加强马克思主义基本理论的综合研究,加强经典马克思主义的整体性、系统性研究,加强马克思主义经典文本和马克思主义发展史的研究,加强中国马克思主义研究,强化党的创新理论体系化学理化研究阐释,加强马克思主义理论与中华优秀传统文化的内在连通与互相成就研究,在意识形态、阵地建设和社会主义核心价值观培育等方面担当责任作出贡献。

马克思主义学科点的快速增长并趋于合理,为人才的多样化培养奠定了坚实的基础。清华大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长艾四林表示,20年来,我们的人才培养体系在不断完善,人才的培养质量不断提升,未来还要适当扩大招生规模,完善质量保障体系,创办马克思主义理论的专业博士学位,统筹好马克思主义理论、中共党史党建学两个一级学科理论人才的培养。

马克思主义的真理伟力体现在我们对马克思主义中国化时代化的成果的阐释、丰富和发展。中山大学社会科学学部副主任李辉表示,既要重视对马克思主义理论形态的研究,又要更加重视对实践形态的马克思主义(即行动中的马克思主义),也就是对中共党史党建的研究,这是开辟马克思主义中国化时代化新境界的必由之路。

站在马克思主义哲学观、哲学历史观、价值观和文化观的高度看,中国式现代化有其内在的价值规律性、历史规律性和文化规律性。中国社会科学院大学哲学院教授赵剑英认为,价值规律性规定了中国式现代化“人民至上”的逻辑、“以人民为中心”的逻辑,与西方式现代化“资本逻辑”有着根本区别。中国式现代化是历史的选择,中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,共同构成了中国式现代化最深层、最持久的力量源泉,这种融合既保持了中华文明根脉的连续性,又赋予了其对中国式现代化强大的现代生命力,成功创造了人类文明新形态。

构建中国特色哲学社会科学体系,在很大程度上要努力构建中国式现代化的知识体系。对于这一时代课题,中共中央党校(国家行政学院)中国式现代化研究中心主任张占斌提出,要发挥“两个结合”“六个坚持”的引领作用,为中国式现代化的理论体系提供正确方向,坚持走社会主义道路、共同富裕的道路,强化问题导向、问题意识,努力破解中国式现代化前进中的重大理论问题和实践问题,学习借鉴全人类一切优秀文明成果,有针对性地回答国际社会的关注和疑虑,更好地创造、完善人类文明新形态,为人类社会的进步和美好未来作出中国贡献。

会议由吉林大学马克思主义学院主办。

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

-

责任编辑:

杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 杨超

王延河 - 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com