如果说引言是论文的起点,那么“结果与讨论”部分则是论文的核心战场,是决定评审热和和读者是否接受你的研究结论的关键部分。不仅要“展示结果”,更要“构建论证逻辑链条”,完成从“观察”到“认知”的转化。具体而言,它要回答“有什么?(结果)“和”为什么?(机理)“,核心任务是以研究结果为基础,论证这些结果为何可信、为何重要、为何创新。

“结果”部分的功能定位:呈现支撑论文主张的核心数据与实验观察;论证(以图表所展示的变量间关系和趋势)创新点(亮点),回应引言中提出的研究问题和假设。

为了支撑文章创新点,做到有效、有力论证,在准备“结果与讨论”部分之前,必须考虑2个最基本的问题:

1)(在一堆研究数据中)如何合理地选取结果?

2)如何有效呈现这些结果?以及排列次序?

一、如何选取关键结果?—从“有数据”转向“有逻辑、有价值”

1. 回归文章核心:你的创新点需要什么坚实结果作为论据?

为了支撑文章创新点,不能面面俱到,而要有所取舍。论文的“结果”部分不是数据陈列室,而是你科学论证的“证据链”。所以,选什么数据,必须以“支撑创新点”为导向,而不是“我有啥数据就放啥”。这里回归文章“初心“-创新点,思考以下基本问题:

-(再次叩问)我的创新点是什么?(新材料、新方法、新规律、新机制?)

-要论证这个创新点,我最需要哪些关键数据作为“证据”?

-这些数据中,哪些最具说服力,最直观展现出趋势、差异、规律?

譬如,如果有一项研究,其目的是“提出了一种改性碳纤维复合材料,其拉伸强度在高温下仍保持稳定”,那你至少要选取以下类型结果:

在常温 vs. 高温条件下的拉伸强度对比(核心功能数据);材料的显微结构或成分分析(解释机制);与传统碳纤维材料的性能对比(展示相对优势);多组实验的重复性结果(显示数据稳定性与可靠性);

不建议:

与主题无关的其他性能数据(如电导率、硬度等),除非有明确支撑作用;重复性太高的数据,或者变化趋势不明显的数据。

2. 选择“最有说服力”的结果呈现方式:优先选“趋势+对比”型数据

对读者和审稿人来说,“一眼看到不同”远比“表格里的小数点”更有说服力。因此,优先选择这些类型的数据呈现:多组条件对比(A组 vs B组);参数变化趋势(随着时间/温度/浓度等);统计显著性分析(带误差棒的图);成功/失败实验对照(证明方法/设计的有效性);

3. 图表优先于文字,但图并不是越多越好。

“每张图表回答一个科学问题” 是最实用的图表设计原则。

质量很好的图,其主要特征:一眼就看出趋势或变化;有明确的变量/条件说明;图注能独立解释核心内容;和论文逻辑主线紧密相关。

不建议:

图中信息太杂,变量太多,看不清主旨;一张图里放了六个条件对比,看不出哪个是关键;图注和正文内容重复,无增量信息。

二、如何呈现这些结果?—让“数据”真正变成“论证”

即使选了对的数据,也要靠组织逻辑让它们变成“证据链条”。这涉及两个关键步骤:

1. 按“科研逻辑”排列,而非“实验顺序”摆放。

初学者常常一股脑“按实验顺序”展示数据,结果写成流水账。正确的方式是—围绕研究目标,构建数据的“论证路径”。

譬如,你提出一个“新界面处理方法能提升复合材料疲劳寿命”的观点,你的结果逻辑可以是:

现象层:疲劳寿命曲线明显上升(图1);机制层:显微结构显示界面增强(图2);理论层:疲劳裂纹扩展速率降低(图3);对比层:与传统处理方式对比(图4);稳定性验证:不同加载频率下仍稳定(图5)。

整个“结果”部分就形成一个完整的证据闭环,每个图像支撑一点,最后一口气撑起你的创新主张。

2. 结果描述方式:精简、重点突出、配合图表

“一段文字 + 一张图“是最常见的结果呈现单元。写作中应注意:

先“说”再“图”:先用一句话总结图表主要发现(不要图先行);不重复图注:图注写方法、条件,正文写发现、趋势;避免平铺直叙:“如图*所示,X增加,Y增加”,这是在“翻译图”;最好写“X处理明显增强了Y,提升了A性能”。

一个好句式:“如图*所示,经过处理后的样品强度提升了26%,表明新工艺在保持刚度的同时显著改善了延展性。”

3. 正文结构建议(每个子节结果)

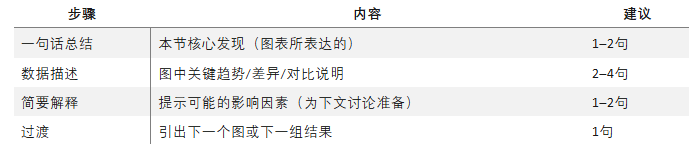

每一个“结果子节”可以这样构建:

这样写作结构清晰、紧凑,且为讨论铺垫逻辑基础。

三、小结:一句话原则

“不是为了展示你有多少数据,而是用最少、最强的数据,并通过有力的逻辑论证,把你的创新点讲清楚。”请记住这句话,它几乎可以作为“结果”写作的座右铭。

(注:文章来源于“科教拾贝”公众号)

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

-

责任编辑:

杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 杨超

王延河 - 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com