搭建论文的理论框架是学术研究的核心环节,它为研究提供逻辑支撑和方向指引。一个清晰的理论框架能够帮助研究者系统化地组织研究问题、选择方法、分析数据并得出结论。以下是搭建理论框架的步骤和关键要点:

一、明确研究问题与目标

(一)确定核心问题

研究问题应具体、可操作,避免过于宽泛。例如,从“如何提高企业绩效?”细化为“数字化转型如何通过组织学习影响中小企业绩效?”。

区分研究问题与实际需求:学术研究需聚焦理论贡献,而非直接解决现实问题。

(二)界定研究范围

明确研究的边界条件(如时间、地域、行业、样本类型等),避免研究过于分散。

示例:若研究“社交媒体对青少年心理健康的影响”,需限定社交媒体类型(如短视频平台)、青少年年龄范围(如12-18岁)等。

二、文献综述与理论缺口识别

(一)系统梳理现有文献

使用关键词检索学术数据库(如Web of Science、Google Scholar),筛选高影响力期刊论文和经典理论。

分类整理文献:按研究主题、理论视角、方法论等维度进行归纳。

(二)识别理论缺口

寻找现有研究中未解决的问题或矛盾点。例如:

理论冲突:不同理论对同一现象的解释存在分歧(如“创新驱动发展”与“资源约束理论”的矛盾)。

研究空白:某些变量关系未被充分探讨(如“数字化转型”与“组织韧性”的关联)。

方法局限:现有研究方法存在偏差(如仅用定量分析忽略定性洞察)。

三、选择或构建核心理论

(一)理论选择策略

单一理论主导:适用于研究问题明确且现有理论可直接应用的场景(如用“资源基础观”分析企业竞争优势)。

多理论整合:当单一理论无法全面解释现象时,可结合互补理论(如将“制度理论”与“资源依赖理论”结合研究企业战略)。

理论修正与创新:在现有理论基础上提出新假设或修正变量关系(如引入“数字技术”作为调节变量完善传统理论)。

(二)理论适用性评估

验证理论是否与研究问题、样本特征、文化背景匹配。例如,西方理论在非西方语境中可能需要调整。

四、构建理论框架的逻辑结构

(一)明确核心变量与关系

自变量(Independent Variable):影响结果的因素(如“数字化转型投入”)。

因变量(Dependent Variable):被解释的现象(如“企业绩效”)。

中介变量(Mediator):解释自变量如何影响因变量(如“组织学习”)。

调节变量(Moderator):影响变量关系的强度或方向(如“行业类型”)。

(二)绘制理论模型图

用箭头表示变量间的假设关系,标注正负影响(如“+”表示正向关系)。

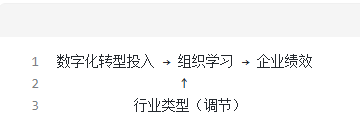

示例:

(三)定义变量与测量方法

明确每个变量的操作化定义(如“数字化转型投入”可用IT支出占比、数字化设备数量等指标衡量)。

选择合适的测量工具(如量表、访谈提纲、二手数据等)。

五、验证与完善理论框架

(一)预研究测试

通过小规模访谈、案例研究或试点调查验证变量关系的合理性。

调整不合理的假设(如发现“组织学习”对绩效的影响不显著,需重新审视理论逻辑)。

(二)迭代优化

根据导师、同行或审稿人反馈修正框架,确保逻辑严密、无重大漏洞。

六、理论框架的呈现方式

(一)章节安排

在论文中单独设立“理论框架”章节,或融入“文献综述”与“研究方法”部分。

示例结构:

1. 文献综述

1.1 数字化转型相关研究

1.2 组织学习与企业绩效关系

1.3 理论缺口与本研究贡献

2. 理论框架与假设

2.1 核心概念定义

2.2 变量关系假设

2.3 理论模型图

(二)可视化工具

使用流程图、概念图或结构方程模型(SEM)图增强框架直观性。

常见误区与避免方法

1.理论堆砌:避免简单罗列理论而未建立逻辑联系。

解决:明确每个理论在研究中的作用,用“因为…所以…”句式说明理论选择依据。

2.变量关系模糊:假设需具体到可验证的程度。

解决:用“A正向影响B”而非“A与B有关”表述假设。

3.忽视文化适配性:直接套用西方理论可能水土不服。

解决:结合本土案例或数据修正理论,或明确研究语境限制。

案例参考

研究主题:绿色创新对企业可持续绩效的影响

理论框架构建步骤:

1.问题:绿色创新如何提升企业可持续绩效?

2.文献缺口:现有研究多关注经济绩效,忽视环境与社会绩效的协同效应。

3.理论选择:整合“自然基础观”(强调生态资源)与“利益相关者理论”(关注多方需求)。

4.框架:

自变量:绿色创新投入(技术、管理、产品层面)

因变量:可持续绩效(经济、环境、社会维度)

中介变量:利益相关者满意度

调节变量:行业监管强度

5.假设:绿色创新通过提升利益相关者满意度间接促进可持续绩效,且行业监管强度正向调节这一关系。

通过以上步骤,研究者可构建一个逻辑自洽、具有创新性的理论框架,为后续实证研究奠定坚实基础。

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

-

责任编辑:

杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 杨超

王延河 - 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com