8月23日,《中国金融监管报告(2025)》新书发布暨金融强国战略下的数字金融监管学术研讨会在京举行。

会议现场 记者朱高磊/摄

中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示,数字金融从浅表的载体层面发展到货币层面,是金融基础设施与金融运行逻辑的改变。众所周知,包括美国在内的一些国家和地区已经就稳定币的发展和监管问题进入立法程序,对此需认真对待。他以美国次贷危机后相关立法为例,指出金融监管应是创新友好型、更有适应性的,好的监管要能推动金融活动与创新朝着利于现代化、建设金融强国的方向发展。希望《中国金融监管报告》持续关注这些领域,为我国金融监管作贡献。

社会科学文献出版社党委书记、社长冀祥德认为,金融安全是党和国家高度重视的重大战略任务。习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话,深刻阐释金融强国的丰富内涵,强调金融强国理应具备强大的金融监管,必须建立健全完备有效的金融监管体系。这对当前金融监管改革提出新的任务,也为金融智库如何更好地助力中国式现代化提出了新的要求。《中国金融监管报告(2025)》的发布,对于完善我国金融监管体系、防范化解重大风险,具有重要的理论和实践价值。

中国社会科学院金融研究所副所长、《中国金融监管报告(2025)》主编王朝阳主持发布会。中国社会科学院金融研究所副研究员、《中国金融监管报告(2025)》副主编范云朋作新书发布。

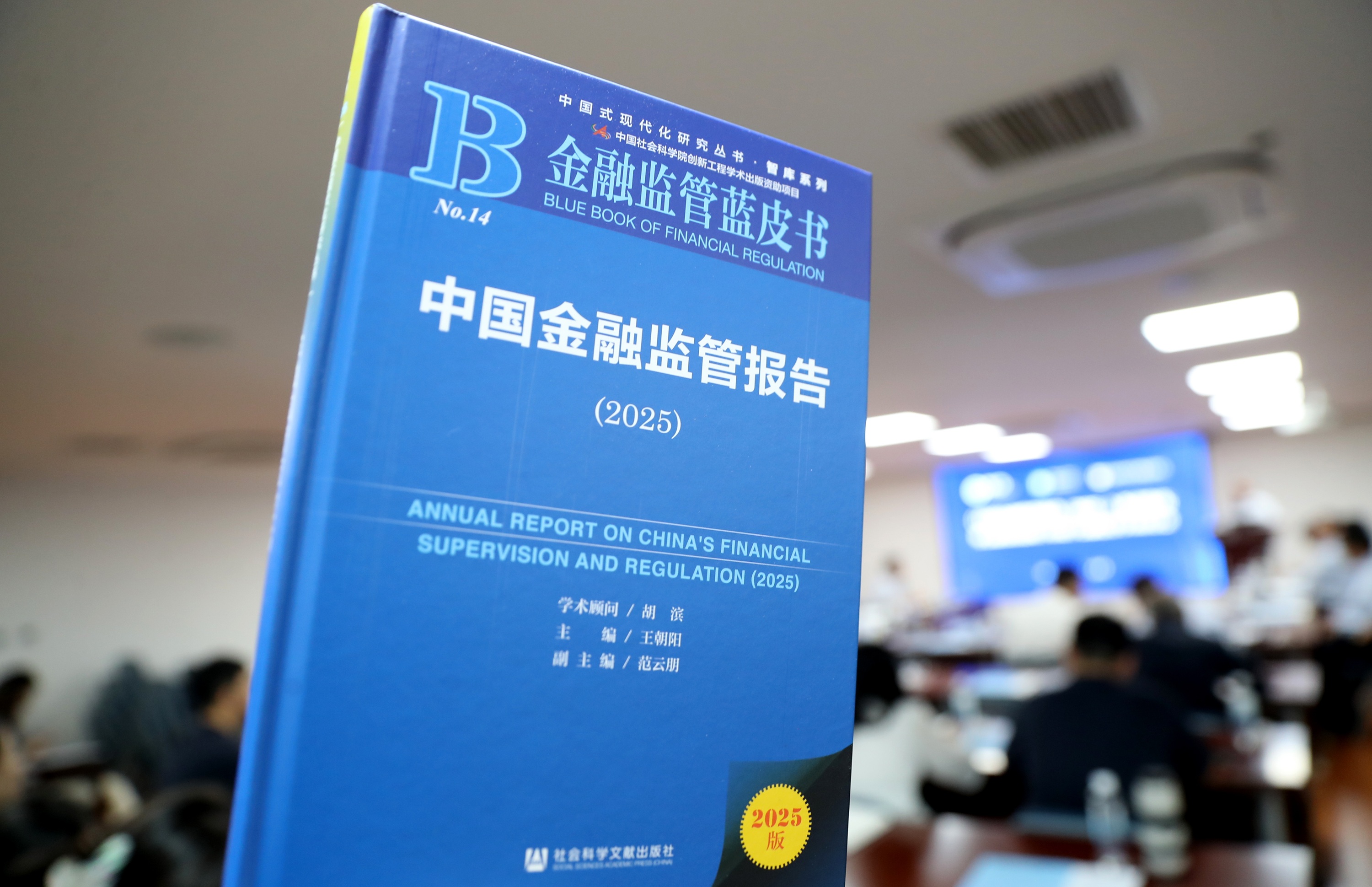

《中国金融监管报告(2025)》发布 记者朱高磊/摄

《中国金融监管报告(2025)》主要由“总报告”“分报告”和“专题研究”三部分组成。总报告着力深化对中国数字金融发展与监管的研究,指出数字金融已经从1.0时代迈向2.0时代,区块链和人工智能等典型技术创新可能会催生金融服务实体经济新范式,同时也可能会在网络安全与技术、市场、消费者权益保护、金融数据开放、金融监管等方面带来多重风险与挑战;回顾欧美主要发达经济体的数字金融监管实践,中国应更加注重技术创新应用、数字资产、数字金融生态体系建设等领域的研究和探索,进一步完善数字金融发展体系,有效统筹创新与监管,保障金融体系稳定和安全。总报告还对2024年中国金融监管领域发生的重大事件进行系统总结、分析和评论,并对2025年中国金融监管发展态势进行预测。分报告具体剖析了2024年中国银行业、证券业、保险业、信托业以及外汇领域监管的进展。专题研究部分以系统性金融风险观察为核心,对我国金融风险进行总体判断,着力分析重点领域风险的演进状况。同时,对当前中国金融监管领域重大问题进行了深入分析。

研讨环节,中央财经大学金融学院党委书记王辉、长江证券首席经济学家伍戈、江苏省金科数字与科技金融研究院院长邹传伟、京东集团高级研究总监朱太辉对金融强国战略下数字金融发展与监管进行了分析。

王辉认为,人工智能在赋能金融的同时,也会使得监管困难加大。她呼吁推动金融学科与人工智能学科的深度融合,打破学科壁垒,促进跨领域协作,共同开发应对“人工市场”复杂挑战的治理解决方案,为构建适应数字金融新时代的敏捷监管体系提供关键支撑。

伍戈认为,在新旧动能转换的关键时期,金融监管应回归本质,即关注储蓄向投资转化过程中的风险。为此,他呼吁加强对信贷风险、特别是房地产等领域潜在系统性风险的前瞻性研究。在积极研究数字金融等新动能的同时,也应高度重视传统金融领域的风险防控与政策应对,使金融监管更好地契合时代主旋律,支持经济平稳转型。

邹传伟提出,数字资产市场在新的技术条件和市场环境下,呈现了货币、支付、信息、风险、资源配置和市场竞争等的另一种形态,但遵循与主流金融市场一样的金融发展规律,提供与主流金融市场一样的金融基础功能。因此,通过对比分析数字资产市场和主流金融市场,能剥离“金融面纱”,深化对相关金融基础概念的认识。

朱太辉认为,只有通过监管模式的革新与数字化转型,才能为数字金融的健康发展保驾护航,进而助力金融强国建设。应提升监管的适应性,增强监管的有效性,强化监管的智能性。

会议由中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室、社会科学文献出版社联合主办。

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

- 责任编辑: 杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 王军峰 杨超 王延河

- 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com