在穗举办

7月17-18日,由《广东社会科学》杂志社、华南师范大学马克思主义学院联合主办的“纪念抗战胜利80周年”学术工作坊在广州举行。本次会议聚焦抗战时期的政治动员、军事战略、经济应对、文化传播、社会变迁等多个维度展开深入研讨。来自北京大学、中国社会科学院、山东大学、华中师范大学等43家高校和科研单位的80余名专家学者参加会议。

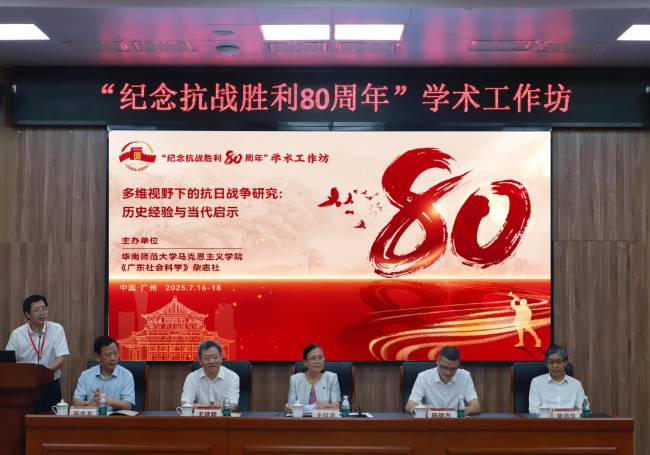

会议现场

广东省社会科学院院长王廷惠、华南师范大学党委副书记陈晓方致开幕辞。王廷惠谈到,研究抗日战争,意义重大,从学术研究的维度来说,深入探究这场战争,既是对历史真相的还原,更是对民族精神基因的解码与传承。陈晓方提出,华南师范大学在抗战时期曾历经多次迁徙,烽火硝烟中,师生始终坚守治学初心,秉持教育报国之志,在艰苦卓绝的岁月里留下了诸多可歌可泣的奋斗故事,这些校史记忆既是学校的精神财富,也为抗战史研究提供了鲜活的微观样本。

中国社会科学院近代史研究所原所长王建朗、北京大学历史系教授黄道炫、华南师范大学马克思主义学院教授陈金龙先后作了题为“抗战史研究大有可为”“两广青年的北上”“抗日战争时期中国共产党对国家现代化的探索”的主旨报告。三位报告人以自己的研究举例,提醒年轻研究者需以更宏阔的视野研究抗战史,注意尊重历史客观性及历史进程长远发展的内在关联。

本次会议由8个分论坛组成,分为“战时文化与社会心态”“中共根据地组织与运作”“华南抗战与中共地方实践”“国际视野下的抗战与外交”“国民政府战时行政与军事应对”“战时军事战略与武装整合”“战时经济与社会治理”“抗战话语与中共实践”等八类主题。

会议论文除了传统政治史、制度史持续深化外,呈现出当前抗战史研究中的几个鲜明特点:一是方法上的多元。作者广泛运用口述资料、档案资料、回忆录、传播话语研究、社会空间理论、制度史和比较研究等方法,体现出强烈的跨学科特征,拓宽了传统抗战史研究的方法和路径;二是微观史视角的深度挖掘。学者们从具体历史场景切入,如对华北抗日根据地春节戏剧动员的分析、通过“门板取用”等现象考察战时军民关系,将宏大历史叙事落实到日常生活细节,为理解抗战时期的社会互动提供了新维度;三是国际视野的多维渗透。考察中缅印战区盟国军事外交博弈,以英国长江舰队撤退为中心解析中英军事外交,考论1939年美国废除《日美商约》的影响,将中国抗战置于世界反法西斯战争格局中审视,体现了“全球史”视角的学术价值;四是军事战略研究的运用与演变。反思全面抗战前空军理论与实效的差距、探究中共华北抗日武装手榴弹规模化运用等研究,为理解战时资源调配与军事技术发展提供了新视角。

本次学术工作坊采用征稿制,从390余篇来稿中经严格匿名评审,最终遴选50余篇论文参会。参会作者中,青年学者占比达三分之二,包括两名在读本科生,且学科背景多元,除历史学外,还涵盖文学、新闻学、政治学、体育学等领域。这些研究成果既展现了传统政治史、军事史研究的深耕态势,也呈现出社会史、文化史、国际史等交叉领域的创新突破。青年学者凭借对基层史料的发掘与跨学科方法的运用,为抗战史研究注入了鲜活活力。

评议人由资深学者及期刊编辑联合构成。来自抗战政治、经济、社会、文化等领域的资深学者携手《中国社会科学》《近代史研究》《广东社会科学》《浙江学刊》《史林》《军事历史》等期刊编辑对每个论坛的文章进行了深入而独到的点评。评议意见聚焦学术规范与研究深化,包括:文章题目应当更加简洁准确,概括出文章主要内容;概念术语应该明确,防止概念堆砌;加强中外比较及历史背景和历史脉络的铺垫,使研究更具纵深;增强问题意识的把握,提升论述的理论深度;拓展外文资料的使用和原始档案的挖掘等,为抗日战争研究的进一步完善指明了方向。

在研讨会总结及闭幕式环节,华南师范大学马克思主义学院沈志刚、中央民族大学历史文化学院李俊杰、《广东社会科学》编辑部张祥梅,分别就各会场研讨情况及本次工作坊的整体概况进行了汇报与介绍。王建朗、黄道炫、谢迪斌、肖自力等资深历史学者做了自由发言。王建朗表示,抗战史研究需避免“模板化”叙事,在保持学术自主性的基础上,加强外交史与国际传播维度的探索,以构建更具说服力的中国叙事体系;黄道炫认为历史学作为强调特殊性、变化性、个体性的人文学科,与社会科学追求综合性、共识性宏观理论目标存在差异,因此在借鉴社会科学理论的时候,需坚守以历史材料为核心的治学传统;谢迪斌、肖自力则结合自身教学经验提出,历史研究应注重叙事的张力、论证的逻辑与结论的价值,同时在史料运用上保持克制与精准,并充分尊重前人研究成果。这些见解为青年学者深化抗日战争研究提供了切实的治学指引。

主办方表示,会议汇聚了多学科、跨领域的研究力量,既展现了抗战史研究在传统领域的深耕与创新,也通过青年学者的活力与跨学科视角拓展了研究边界。专家学者与期刊编辑的深度参与,不仅为研究成果提供了专业点评与完善方向,更凝聚了“以史为鉴、多维探索”的学术共识。此次会议为抗战史研究的深化与交流搭建了坚实平台,推动学界在史料挖掘、理论创新与跨学科融合中持续探索,为传承抗战精神、深化历史认知注入了新的学术动力。

与会专家合影

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

- 责任编辑: 杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 王军峰 杨超 王延河

- 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com