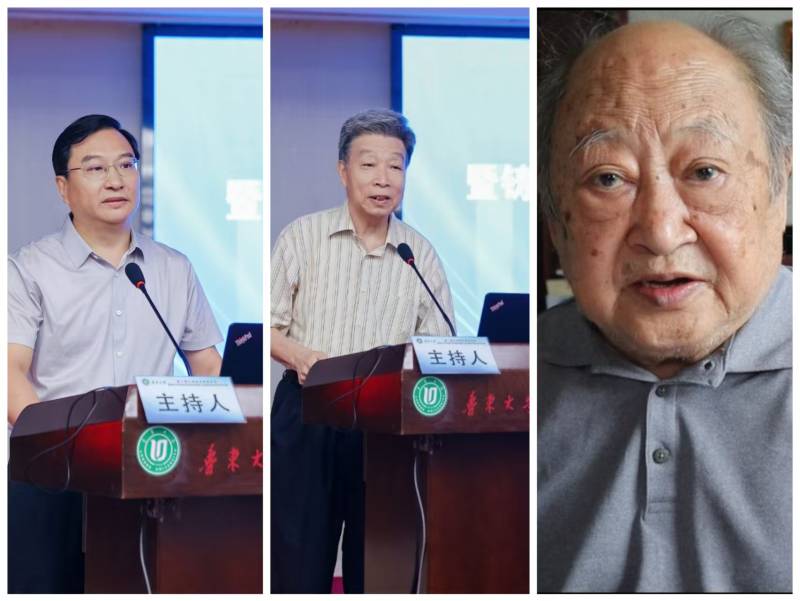

7月11日—13日,第十届汉语辞书高层论坛暨铸牢中华民族共同体意识视阈下的民族辞书研究学术研讨会在鲁东大学举行。鲁东大学党委副书记、校长李合亮,教育部语言文字信息管理司原副司长王铁琨出席会议并致辞。中央民族大学荣誉资深教授戴庆厦、中国社会科学院语言研究所副所长王锋进行了视频和书面致辞。

为中国辞书编纂与研究提供新思路

开幕式领导和专家致辞

李合亮表示,辞书作为文化的浓缩和体现,是传承文化科学知识的重要载体,承载着中华民族的集体记忆,对文化积累和文明传承具有重要意义。本次会议主题宏阔,学者云集,通过学术交流和思想碰撞,期待能够为中国辞书编纂与研究提供新的思路,成为一场别开生面的学术盛会。

王铁琨提出以“一体两翼,双向奔赴”的为框架,阐释辞书服务共同体意识的战略路径。“一体”指推广普及国家通用语言文字与科学保护各民族语言文字并重。“两翼”中的一翼是民族语言辞书在促进民族地区发展、维系语言文化多样性中发挥不可替代作用;另一翼是面向港澳台及海外华人社区的汉语辞书服务于国家通用语言文字的推广普及与中华文化认同。他强调,“两翼”工作同等重要,不可偏废,共同服务于铸筑牢共同体意识的核心目标。

戴庆厦在视频致辞中表示,我国是一个辞书古国、辞书大国,汉语辞书编纂历史悠久,编纂成果举世瞩目,而我国的民族辞书编纂同样有优良的传统,所编纂的民族辞书数量超过千种,在民族语言文字的传承发展中发挥了重要作用。新时代围绕“铸牢中华民族共同体意识”主线,民族辞书在推动各民族交往交流交融中的价值更加凸显。他呼吁学界加强对少数民族辞书编纂传统与共同体意识构建关系的探讨,强化理论研究和科学规划。

王锋在书面致辞中谈到,新时代辞书工作必须坚持“两个结合”,在坚守学术性、规范性、科学性的根本前提下,追求学术价值与社会价值的有机统一。在词条释义和配例中巧妙融入中华优秀传统文化精髓与社会主义核心价值观,以“润物细无声”的方式引导读者,特别是青少年,增进“五个认同”,为铸牢中华民族共同体意识提供坚实的语言文化支撑。同时,他提出需高度关注网络时代复杂社会文化环境下的辞书语言文化安全问题。

聚焦辞书研究的学理探索与实践进路

与会学者作会议主题发言

与会学者作会议主题发言

香港科技大学(广州)党委书记、广州大学教授屈哨兵认为,经过大规模语料训练的AI大模型本身即是一种文化缩影。其领衔的粤语语料库与大模型评测重点实验室旨在通过“粤语+人工智能”的融合创新,建设体现岭南文化的核心语料库与细分领域数据集,推动粤语在人工智能时代的资源化、服务化与产业化。这些实践共同描绘了智媒技术驱动下辞书形态与功能迭代升级的清晰图景。

北京师范大学教授周荐在题为“方言文化与共同语文化的和谐共生”的报告中提出,粤港澳大湾区虽然语言复杂,文化多元,但是彼此和谐共生,互相促进。研究好这一地区的语言文化问题,对于进一步落实一国两制的国策,促进港澳地区语言文化事业与内地的语言文化事业一同进步、提升,并带动周边地区相关领域的发展,更好地融入并推动“一带一路”事业,都深有助益。

中国社会科学院语言研究所教授胡建华的发言题目是“辞书研究与国际中文教育——走向新描写主义”。他提出,面向国际中文教育的辞书需着力解决“循环释义”问题,倡导借鉴“新描写主义”方法,真正帮助学习者掌握语言精髓。

中国人民大学教授张积家的报告题目是“论语言在社会认知中的分类功能”。他关于语言文字对族群认同具有建构性、情境性、动态性影响的研究,为辞书在促进民族交往交流交融、服务铸牢中华民族共同体意识方面的深层作用机制提供了重要的语言学与民族学交叉理论依据。

北京语言大学教授张博在题为“从义项设置与释义看《现代汉语大辞典》之‘大’”的报告中提出,《现代汉语大辞典》在义项设置与释义方面的开拓创新为大型词典如何处理词义树立了光辉的典范,其学术特色及词义分析方法,值得我们继续发掘提炼和学习借鉴。

中国社会科学院语言研究所副编审李志江、中国社会科学院语言研究所研究员谭景春、南京师范大学教授李葆嘉、厦门大学教授苏新春、华南师范大学教授张玉金分别以“汉语民族语规范辞书编纂琐议”“比喻义的判定”“语文词典编纂的词汇语义学原则”“《现代汉语分类词典》第2版的修订内容与原则”“阴虚甲骨文中‘先’字的字形及其义项”为题作大会报告发言。

推动融媒体辞书理论与实践的范式革新

与会学者作会议主题发言

江苏师范大学教授杨亦鸣在生成式大语言模型采用多层Transformer结构来预测下一个词的概率分布,通过在大型文本语料库中学习到的语言模式来生成自然语言文本,大语言模型并不具备人类语言天生的生物学机制,只是对人类语言行为的模仿,并未真正理解语言,与人类语言的创新性存在本质区别。

大连外国语大学教授邓耀臣在报告中展示了大语言模型(LLM)在术语自动抽取领域的革命性突破。其研究表明,LLM凭借强大的上下文理解与语义捕获能力,在术语抽取的准确性和效率上显著优于依赖外部术语词典的传统方法,且在小规模任务中表现尤为突出。这种不依赖外部资源、直接从专业文本中高效提炼术语的技术,为专业辞书、百科全书的编纂更新提供了强大的底层支持。

与会学者作会议主题发言

北京语言大学教授王莉宁以《中国语言文化典藏》《中国濒危语言志》为代表,分享了利用融媒体技术编纂语言志书的宝贵经验:一是在统一科学规划下,聚焦系统可比的“中观型”语言志书,明确框架与体量;二是研制融合图、词、文、音、像的编写规范,探索语言文化词解说、民俗文化词释义、口传文化标注的新方法;三是通过原创性多媒体材料,真实展现各地区各民族交流交往交融图景。她展望未来将借力大数据与人工智能,以系列志书构建语言知识体系,并强化融媒体的超链接与交互功能,提升语言服务能力。

鲁东大学教授亢世勇以利用大模型开发“现代汉语新词语融媒体词典”为例,生动展示了大模型驱动下融媒体辞书编纂的独特优势:速度快、信息全、概括周全、表述可读性强。他重点阐释了利用大模型构建融媒体辞书环境的三大优势:一是高效整合海量网络资源;二是无缝融合文字、图片、音频、视频等多模态信息;三是便捷链接重要文献资源。这种模式能够为新词语建立全面、系统的信息资源库,立体呈现其意义、用法及背后的社会文化背景,使新词语词典兼具语言学、社会学与文化学的多重价值。

广东外语外贸大学教授王治敏、中央民族大学教授赵小兵、陕西师范大学教授赵学清、广东外语外贸大学教授田兵、暨南大学教授刘华、鲁东大学副教授王兴隆分别以“提示词工程重塑语法教学——生成式AI在国际中文教育中的创新实践”“大规模主流意识形态安全评测及其可控安全输出研究”“汉字信息化危机与汉语辞书现代化转型”“‘禾’与‘Oats’——英汉语文词典释义比较研究”“国际中文教育分类分级词表建设研究”“服务国际中文教育的词汇语义网络多模态知识库研究与建设”为题作大会报告发言。

本次会议还设置了“新词语与大模型专题报告”“辞书体系与民族辞书专题报告”两场分论坛和两场研究生论坛。会议由鲁东大学人文学院、国家语委汉语辞书研究中心、全国科技名词委辞书编纂与术语协调研究基地主办。

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

- 责任编辑: 杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 王军峰 杨超 王延河

- 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com