叶兆言文学创作四十五周年学术研讨会”

在扬州举行

5月24日,“璩家花园及前庭与后院——叶兆言文学创作四十五周年学术研讨会”在扬州大学举行。来自全国高校、出版社等的60余位专家学者与会,共同探索叶兆言先生文学创作在传统与先锋间的精神游牧及对当代文学的启示。

会议现场 记者吴楠/摄

历史书写是由无数平凡人共同构成

叶兆言创作中对历史的独特书写方式成为研讨会的重要议题。学者认为,其历史叙事突破了宏大叙事的窠臼,转向对个体命运与日常经验的聚焦。

“叶兆言的文学创作是中国当代文学探索的缩影。”扬州大学党委书记丁建宁表示,20世纪80年代以来,叶兆言先生“以笔为舟”,穿梭于城市的街巷与历史的褶皱之间,用文字编织出一个既扎根故土、又超越时空的文学世界。他提出,今天的研讨会以“璩家花园及前庭与后院”为主题,既是对叶兆言先生45年笔耕不辍的致敬,也是对文学如何承载城市记忆、激活文化基因的深度探讨。

“叶兆言用这座老宅的故事告诉我们:真正的历史书写,不仅由英雄书写,更是由无数平凡人共同构成。”译林出版社社长葛庆文介绍,四十五年笔耕不辍,上千万言文字体量,叶兆言闲庭坐在南京这把椅子上,灵活地游走于历史与当下、先锋与传统、精英与市井之间,看人性浮沉与中国历史的变迁,这也是从时间与空间维度对叶兆言这位当代文坛重要作家的荣耀见证。中国作协副主席毕飞宇表示,叶兆言退休后携《璩家花园》迎来创作新高峰,这不仅是个人文学造诣的突破,更折射出江苏作家群体的创作现象,如王尧、王彬彬等退休后亦佳作频出。

中国作协副主席阎晶明提出,叶兆言45年的创作历程与中国改革开放同步,其作品不仅是个人创作史,更是中国新时期文学发展的侧影。叶兆言文学创作题材广阔、艺术手法多样,创作风格多样,又有一以贯之的风格。他的小说最突出的特点是书卷气和烟火气的结合等,这些在中国文学领域都是值得关注的。

南京大学文学院教授王彬彬认为,叶兆言小说中蕴含大量“具有巨大历史内涵”的历史性细节,如《璩家花园》中清末清兵拽辫子辨革命党的细节,既具历史真实性,又暗含时代象征意义。叶兆言的小说不仅叙事准确,而且有着明显的文化厚重感,即便写日常生活、柴米油盐,字里行间也渗透着文化的意味。复旦大学中文系教授栾梅健提出叶兆言在《夜泊秦淮》等作品中,通过对历史事件的重新诠释,纠正了以往历史题材写作中的简单化套路,呈现出更贴近历史原生态、符合中国传统文化的书写。

将地方记忆提炼为民族寓言

会上,众多学者提到了叶兆言对南京的文学建构。“提到上海,我们会想到王安忆;说到西安,我们会想到贾平凹;谈到哈尔滨,我们就会想到迟子建;说到南京,则非叶兆言莫属。”山西大学文学院教授王春林说,叶兆言是城市书写的代表性作家,南京这座城市在叶兆言笔下得到非常充分的书写和表现。叶兆言的写作始终处于一种轻松的状态,他的小说是水到渠成,自然而然流淌出来的。

“叶兆言的书写是超越了地方路径,进入了民族寓言的一种艺术结构。”南京大学文学院教授张光芒表示,叶兆言的文学创作始终贯穿着对南京城市灵魂的解剖,但是这座六朝古都的书写从没有局限于地理性,而是将南京人生存境遇提炼为民族集体精神结构的寓言,这种同构性来源于作家对地方史的深度挖掘,也体现在对市井精神微观而精彩的呈现,更通过空间叙事构建起文化记忆的网络结构。

北京大学中文系副教授丛治辰表示,读叶兆言的作品让人感受到他书写历史的从容感。其笔下南京非游客景观式,而是融入日常生活的历史。他的历史书写从容淡泊有底气,从平民视角平视历史,将大历史与小生活融合。“他站在大历史和小生活之间的位置,写到历史的每一笔,落实到个人或日活生活的时候,像琴弦微微颤动,有那样一种微妙感。”他说。

多维度解读《璩家花园》的文本内涵

作为本次研讨会的焦点文本,与会学者从多维视角解读了《璩家花园》。学者认为,《璩家花园》是叶兆言自1985年以来整个创作历程所积累的丰厚文学经验的可贵收获,在叙事上做了很多创新性探索,体现了叶兆言对历史、城市与人性的深刻思考。

中国社会科学院大学文学院教授刘艳表示,叶兆言的早期创作虽也会被列入先锋派文学,但他创作的雅、正,文、气与文化传统、家学文脉一直令其在先锋派及先锋派转型后的作家中独具文化与文学底蕴的特色。当下这部新作《璩家花园》不仅提供了一个先锋派代表作家在新时代创作再出发的典型文本,表现出了转型后先锋叙事技巧与文化传统的兼容并序,而且提供了宛若老照片上的生活影像这样一种小说叙事,即将市井传统、家族叙事、时代生活反映与历史变迁相融合的小说叙事。

“叶兆言用45年光阴建造了一个博大的属于自己的文学版图,他在纸上为南京建立了一个文学的世界。”北京师范大学文学院教授张莉从时间、人、命运谈到她阅读《璩家花园》的感受。她表示,作家选取哪些人物进入他的作品,将哪些人物设定为作品主人公,反映了写作者的价值观。从这些人物,我们可以感受到叶兆言笔下的松弛感,他同情理解每一个人,给了人物最大的自由,让每一个人成为他们自己,在某种程度上体现了叶兆言对他笔下人物深沉的爱。叶兆言朴素真诚地表达他对生活的理解,写下他笔下的世界。

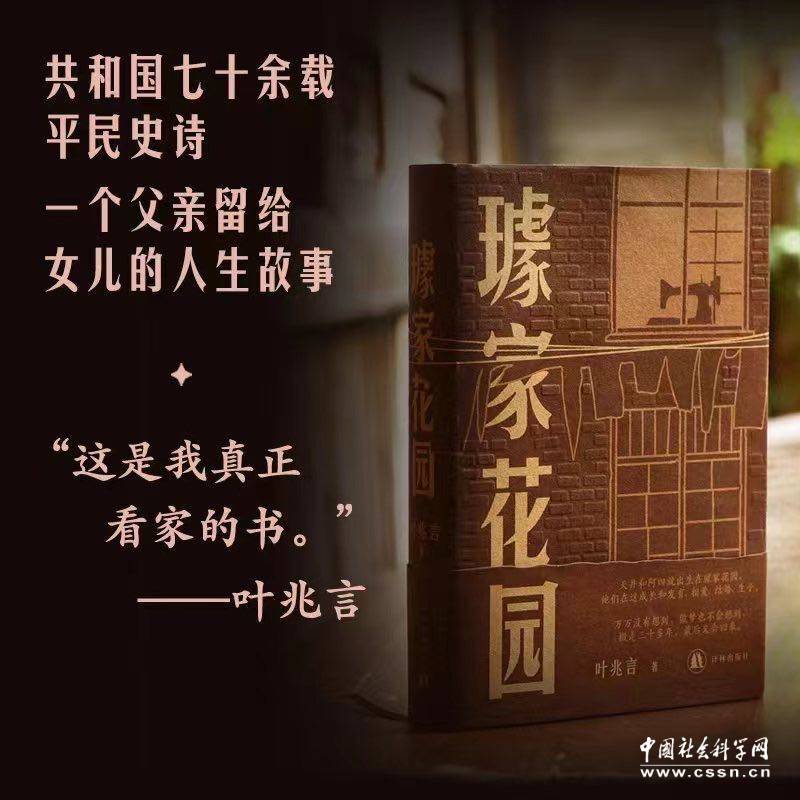

《璩家花园》书影 译林出版社提供

重建文学创新与传统之间的关系

苏州大学学术委员会主任王尧表示,叶兆言有自己的定力和节奏,也有自己独特的思考,是一个在潮流之中,也在潮流之外的作家。他的作品兼具世俗性和历史感,既有世俗生活,也有很强的时代感。他也是较早跨文体写作的作家,这也显示了其深厚的文化修养。

“叶兆言一直在做一件事,即重建文学创新与传统之间的关系。从他的文字中,能感受到这种特别沉得住气的精神气质。”《十月》主编季亚娅说,他以很平淡的心写魏教授日记丢失等惨痛的事,其中又有一个淡淡的幸灾乐祸的反讽嘲笑。《扬子江文学评论》副主编何同彬表示,“50后”“60后”作家45年创作的历史化与经典化对文学研究非常重要,当下他们在收场阶段仍迸发创造力,而“70后”“80后”作家需超越前代。他呼吁学者用“大作家论”考察“50后”“60后”作家。江苏省作家协会创研室副主任韩松刚表示,青年作家在处理自我方面能力薄弱,应从“50后”“60后”处汲取经验。

与会者还从南京书写的独特性、平民史诗与历史书写、叙事艺术与人物塑造、出版与文学史定位等方面进行深入研讨,通过多维度的学术讨论,不仅深化了对叶兆言文学创作的理解,更以其45年的创作历程为样本,探讨了中国当代文学的历史脉络与发展方向。正如江苏省作家协会副主席汪政在总结时所说,叶兆言的创作“见证了中国新时期文学的进程”,其在传统与先锋之间的探索,为当代文学的创新发展提供了宝贵的经验与启示。“中国当代文学研究者要有这样一种学术勇气、文学史意识和学术担当,为如叶兆言优秀的当代文学作家们立传。”

知名作家、江苏省作家协会副主席叶兆言致答谢词 记者吴楠/摄

“一个作家内心深处对所有的读者都心存感激,尤其是读后发表了评论,真的非常感谢。”知名作家、江苏省作家协会副主席叶兆言在参会一天后致答谢词。他说到:“我热爱写作,喜欢写作,说白了,一句话,还是贼心不死而已。我觉得自己很幸福,人生最大的幸福是你喜欢写,还要能写,而且今天还在写。我们都是喜欢看打球的人。用打球来形容自己,能多打一场是一场。”

会议由扬州大学主办,扬州大学文学院,扬州大学毕飞宇研究中心,译林出版社承办。

与会学者合影 扬州大学提供

- 主 管: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 主 办: 陕西新华出版传媒集团有限责任公司

- 智力支持: 中国社会科学院西部发展研究中心

- 出 版: 陕西出版传媒集团报刊有限责任公司

- 编 辑: 《西部学刊》编辑部

- 编辑委员会主任: 石鸣

- 编辑委员会副主任: 叶子

- 执行主编: 朱希良(上半月)赵良(下半月)

- 编辑一部主任: 朱希良(兼)

- 编辑二部主任: 赵良(兼)

- 综合服务部: 李功(主任)付小梅(副主任)严丽洁

- 数字出版部: 邢恬恬 袁宝燕

- 责任编辑: 杨军 雷智勇 冯小卫 王宝林 张震 王军峰 杨超 王延河

- 编辑部电话/传真: (029)89520620

- 网 站: www.xbxkzz.com

- 投稿邮箱: xbxkbjb@126.com